new 새 여행기 작성

새 여행기 작성

덕수궁 미술관 그 아름다운 20년의 역사를 한 눈에 보다

저는 문화유산신탁의 회원입니다. 문화유산신탁(文化遺産國民信託, The National Trust for Cultural Heritage)은 보전가치가 있는 문화유산을 취득·보전·관리·활용하는 기구로 다양한 회원분들로 유명하기도 하죠. 축사는 정재숙 문화재청장님께서 해주셨습니다.

저는 10월에 열린 가을맞이 신명 한 잔치에 초대되었죠.

이 공연이 주제는 아니라 짧게 정리하자면 공연의 수준이 아주 높았습니다. 전통을 소재로 이렇게 다양한 공연이 발전할 수 있다는데 놀랐어요. 자 그럼 이제 본제로 들어가 볼까요?

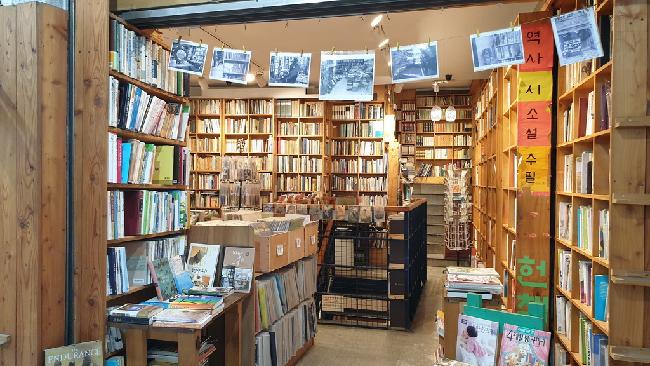

올해는 국립현대미술관 덕수궁관이 석조전에서 개관한지 꼭 20주년이 되는 해입니다. 그리고 석조전이 일제강점기의 일본인 건축가 나카무라 요시헤이에 의해 설계된 지 80년이 되는 해이기도 하죠. 이렇게 여러가지 기념이 겹쳐지자 국립현대미술관측에서 그 동안의 역사를 돌아보는 기획을 열었습니다.

바로 국립현대미술관이 소장한 작품중에서 뛰어난 작품을 일제히 공개한 것이죠. 저도 몇 번 와봐서 기억에 남지만 그 동안 기획전에서 전시되었던 명작들이 이번 전시에선 대거 출품된 것입니다.

덕수궁 석조전을 수학적으로 해석한 모형

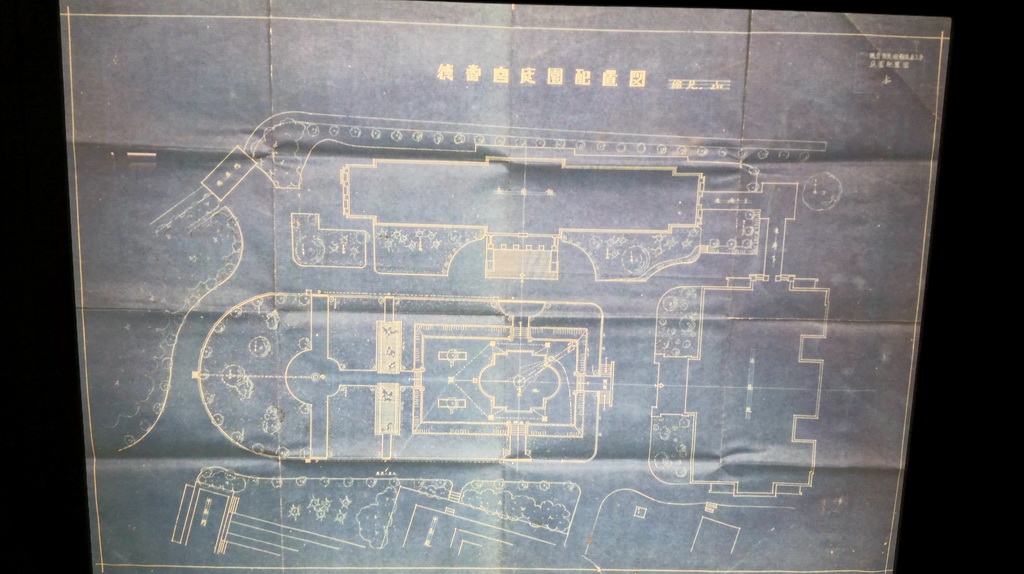

1층 전시관에는 1938년 세워진 한국 최초의 근대미술관인 이왕가미술관이 건축될 때 사용된 자료, 이에 대한 역사가 기록되어 있습니다.

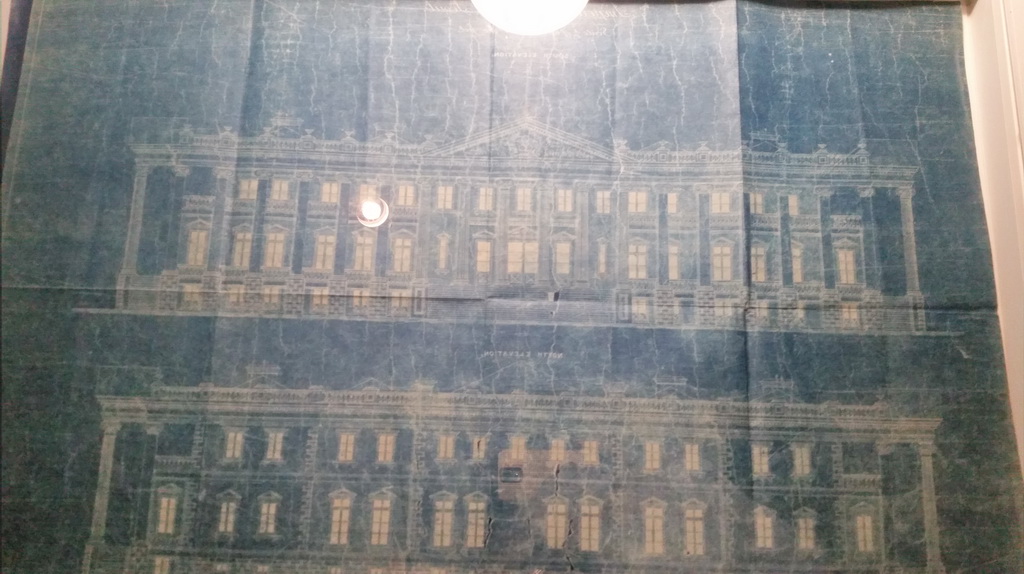

당시 사용된 입면도.

당시 우리나라에 건축 기술이 있었을리는 없고요... 이 건물을 설계한 사람은 일본의 건축가 나카무라 요시헤이(中村與資平: 1880~1963)입니다. 도쿄대학 건축학과를 졸업한 후 만주, 조선, 일본을 누비며 활동했죠. 지금 남아있는 작품으로는 일본 시즈오카현 현청과 부속건물 그리고 이왕가 미술관입니다.

이왕가미술관은 단순한 건물이 아니라 미술이라는 것을 접하는 공간(SPACE)으로 설계되었습니다. 미술관을 즐기는 사람들의 여운까지 고려한 공간이 마련되었죠. 이후 이 공간은 그 뜻을 이어받아 국립현대미술관으로 다시 태어나면서 한국 미술가에 길이 남을 명작들을 전시합니다.

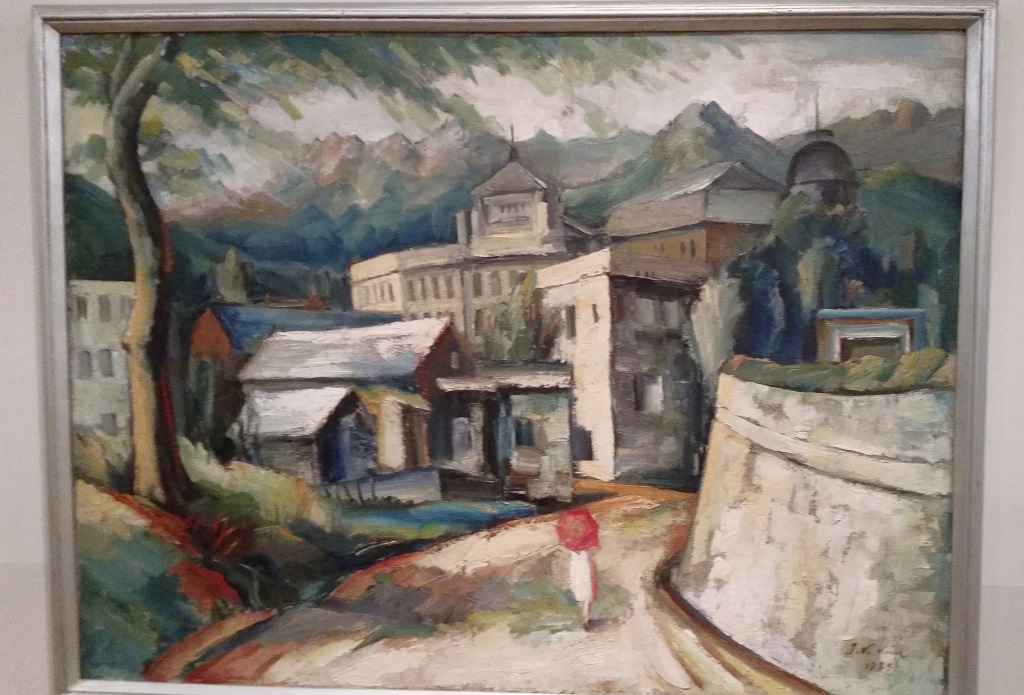

김주경 화백의 <북악산을 배경으로 한 풍경>. 미술관을 좀 다녀봤다하는 분이라면 여러 기획전시에서 봤을 명성드높은 그림이죠. 1929년 당시 인상주의 화풍의 영향이 두드러진 이 그림은 “장안 제일의 양화(洋畵)”라는 찬사를 들었다고 합니다. 여담이지만 김주경 화백은 이렇게 길 한복판에서 프레임을 잡고 그림을 그리는 바람에 순사들과 실랑이가 잦았다고 합니다.

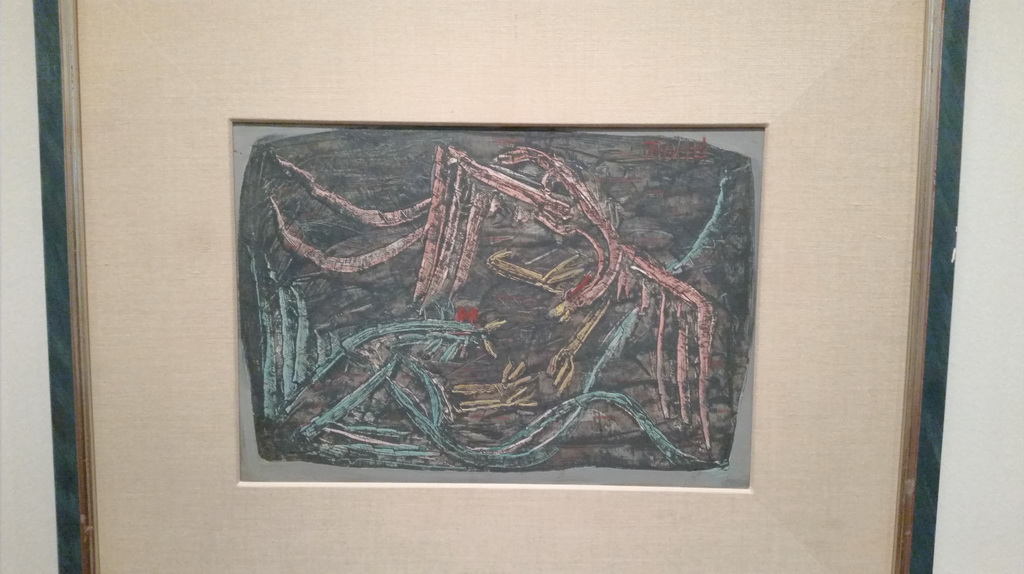

어째 눈에 익었다 싶더니 김환기 화백님의 작품이군요. <론도>입니다. 이름처럼 론도(주제가 같은 상태로 여러번 되풀이되는 형식의 음악)를 연상시키는 그림이죠. 그리고 이는 그랜드피아노, 첼로, 비올라 등의 악기를 연상시키는 그림으로 이뤄져 있습니다.

이종우 화백의 <인형이 있는 정물>. 도쿄미술대학을 마친 그는 프랑스 파리로 건너가서 배워가며 그림을 그렸습니다. 이 작품도 살롱 도톤느에 출품된 작품 중 하나로, 조선의 그림이라기 보다는 프랑스의 그림같은 느낌이 듭니다. 하지만 그 와중에 조선화에서 자주 보이는 푸른 빛은 이 그림이 한국인의 작품임을 증명하죠.

제 워너비 화가인 이중섭 화백의 <투계>입니다. 누구보다 맑고 곧았지만 역사와 세상의 풍파에서 싸워나가야 했던 그의 고단한 삶. 하지만 그 의지가 꺾이지 않았음을 그림이 직접 보여줍니다. 이번 전시에는 이중섭 화백의 명작들이 제법 되는데 정작 이중섭미술관에는 복제화가 많다는 (아니 그전에 명성에 비례하듯 위작이 상당히 많은) 아이러니가 있지요.

윤승욱의 <피리부는 소녀>. 생각해보니 이번 전시에 도쿄미술대학 출신 화백이 유난히 많습니다. 일제강점기인 시절, 첨단 문물을 배울 수 있는 창구는 좋으나 싫으나 일본 뿐이었기 때문이겠지요. 이 조각은 연속적인 동작의 한 부분을 표현함으로써 금방이라도 살아움직일 것 같은 모습을 보여줍니다.

구본웅 화백의 <친구의 초상>. 야수파 화가인 구본웅 화백의 작품입니다. 그는 이상(李箱) 시인의 절친으로 유명했고 바로 이 그림의 모델이 이상 시인입니다. 강렬한 인상의 얼굴에 드리워진 어두운 빛은 그가 결핵을 앓았음을 표현한 것이지요.

정말 사람들이 몰려서 보기조차 힘든 이 그림은?

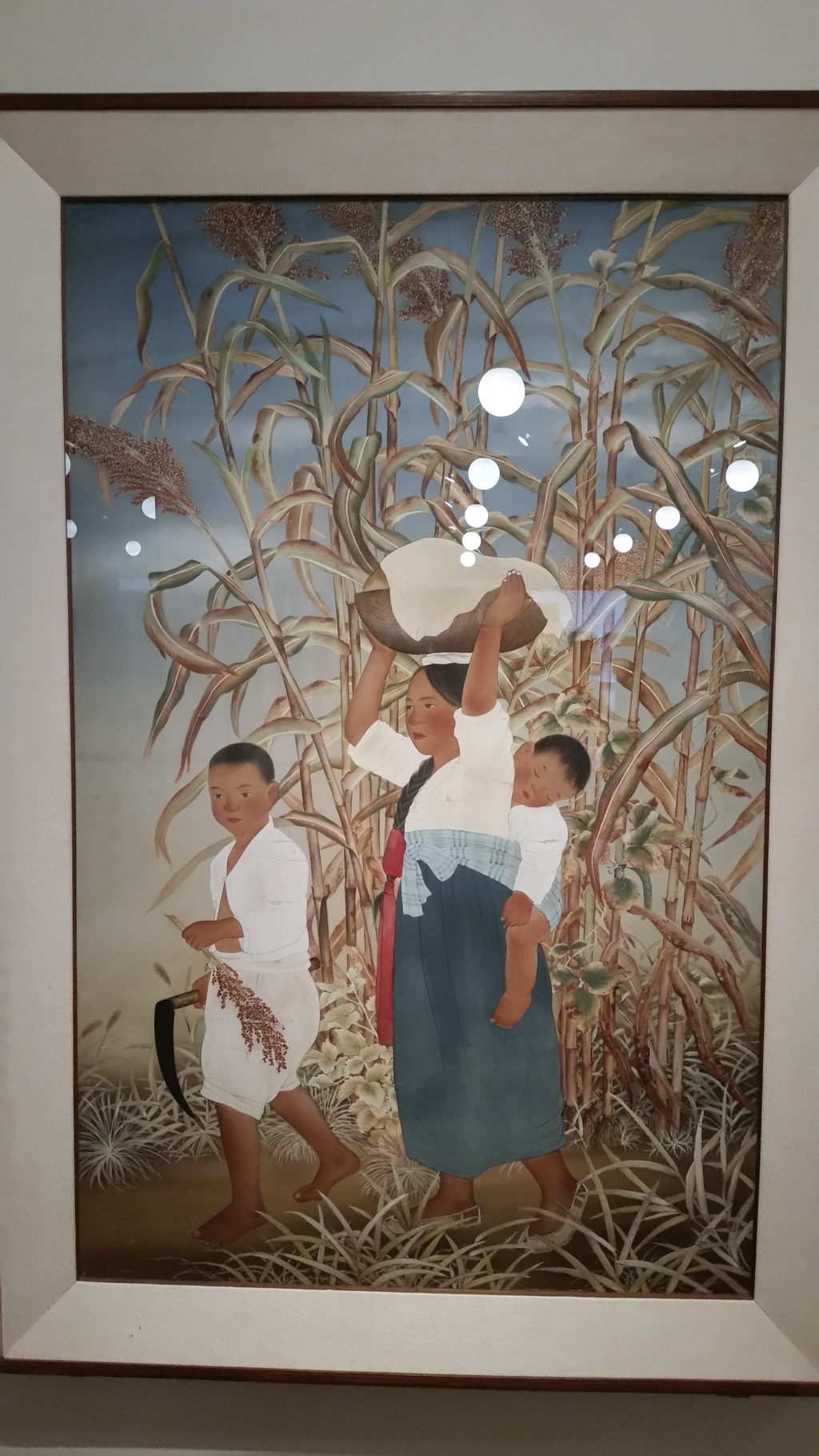

운보 김기창 화백의 <가을>입니다. 그는 대한민국 미술계의 흐름을 만들어냈고 지금도 높게 평가받고 있지만 친일반민족 행위자라는 타이틀도 갖고 있죠. 하지만 그 그림솜씨만은 누구도 부정할 수 없는데 그의 작품을 여러분은 항상 보고 계십니다.

바로 세종대왕 어진. 현재 세종대왕의 어진이 남아있는 것이 없기 때문에 상상해서 그려야했는데 김화백이 바로 자신을 모델로 그렸다고 해서 말이 많았죠.

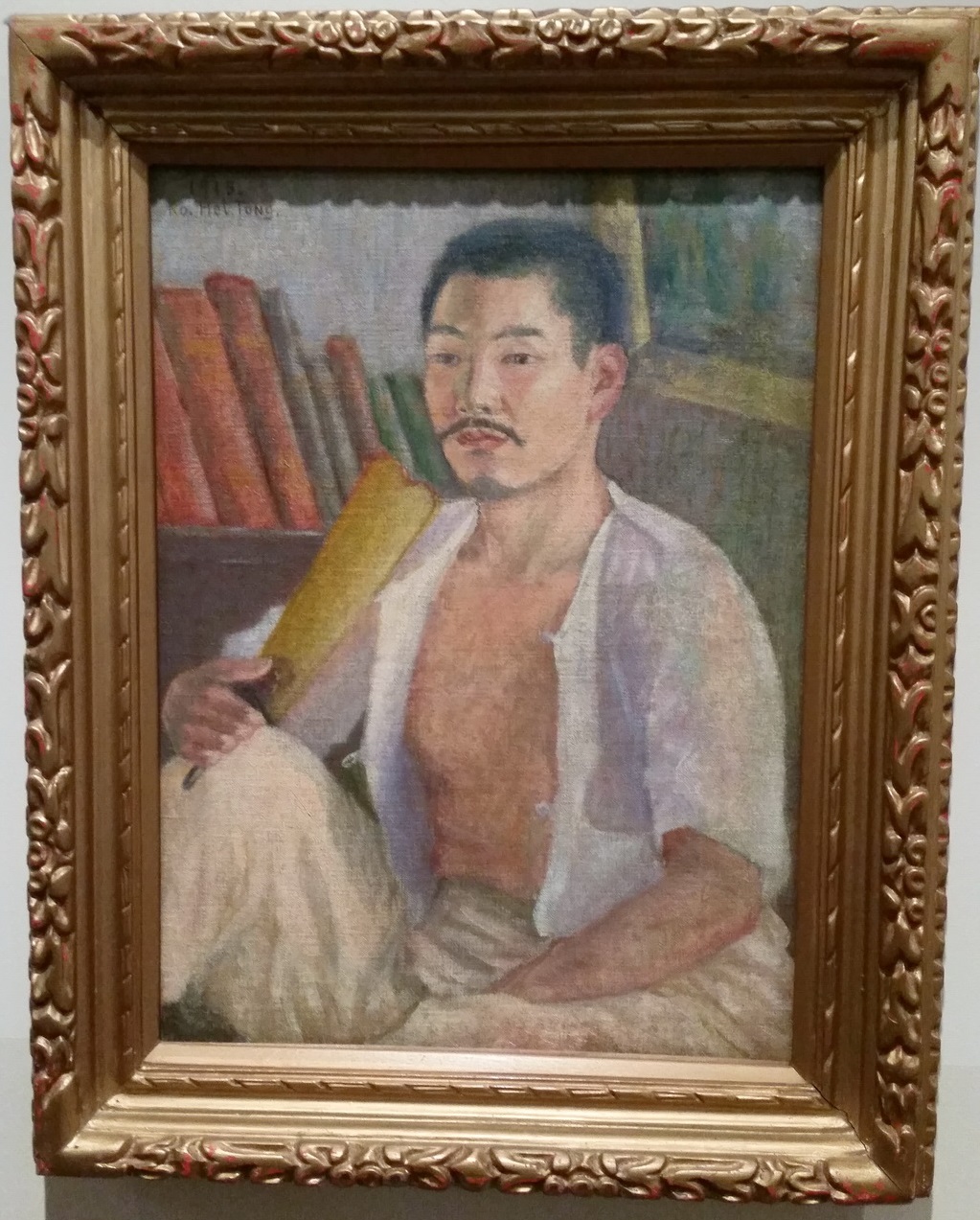

한국 최초의 서양화가로 알려진 고희동 화가의 자화상입니다. 도쿄미술학교를 나온 엘리트였지만 그는 엘리트로써의 자신 보다는 위 사진과 같이 격식에서 벗어난 자신을 표현하고자 했습니다.

그 외에도 독립전시에서나 볼 수 있는 그림들이 한 자리에 모여있는 축복받은 전시회였습니다!

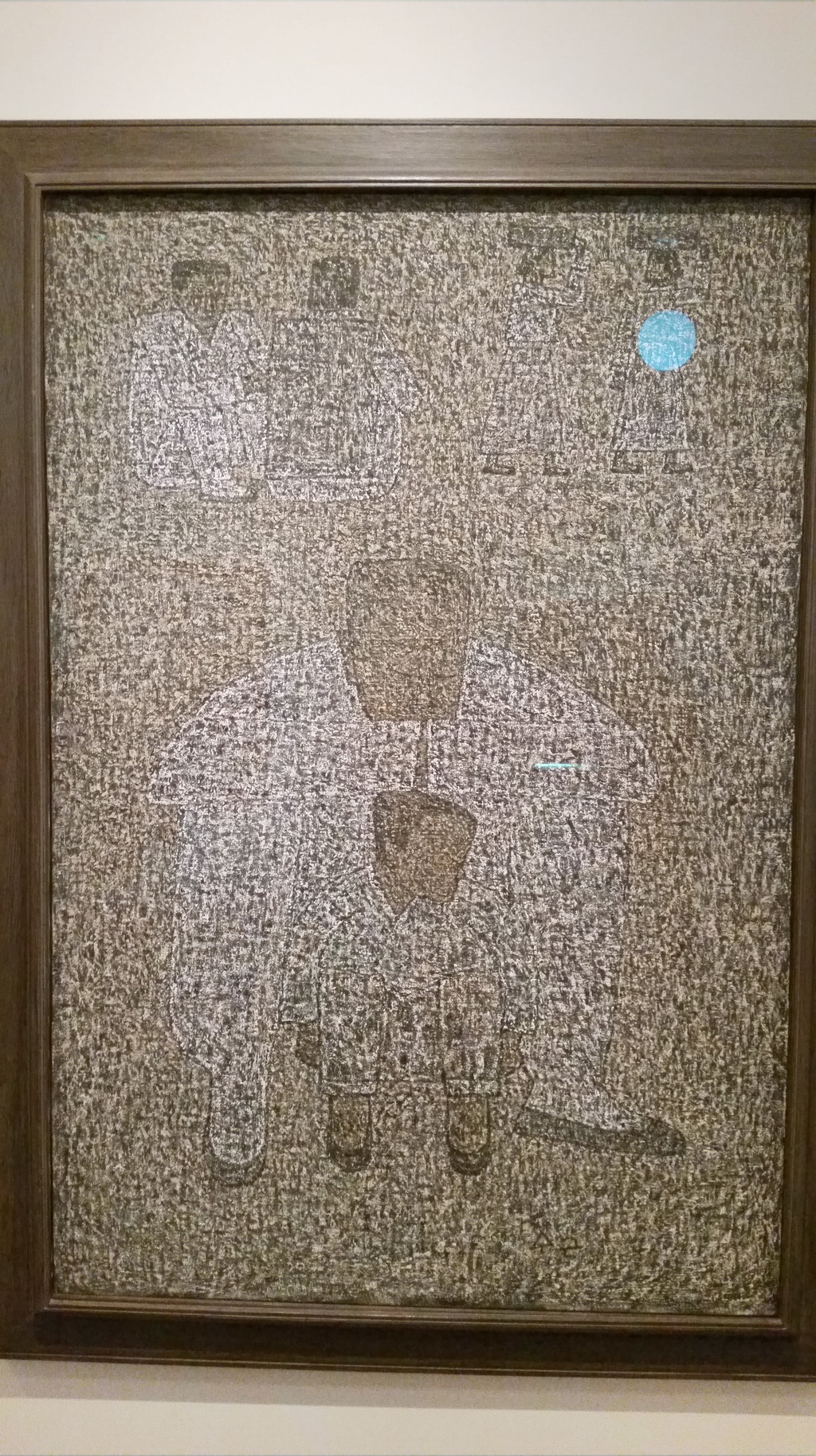

박수근 화백의 <할아버지와 손자>. 박화백도 이중섭 화백과 마찬가지로 수 많은 위작의 피해자 되시겠습니다. 삶도 비슷한데 가난 속에서 미국인 병사들을 위해 그림을 그려 파는 것으로 생계를 이었죠. 이후 그림이 비싼 값에 거래되었지만 생활고로 그림을 다 팔아버리는 바람에 정작 가족들은 혜택을 받지 못한 것 마저 똑같습니다.

또한 특징이 강한 것도 똑같죠. 이중섭 화백, 박수근 화백 둘 다 그림의 톤이 확실해요. 삶도 그렇고 화풍도 그렇고 '가난한 서민을 위한 예술'을 추구했다는 점까지.

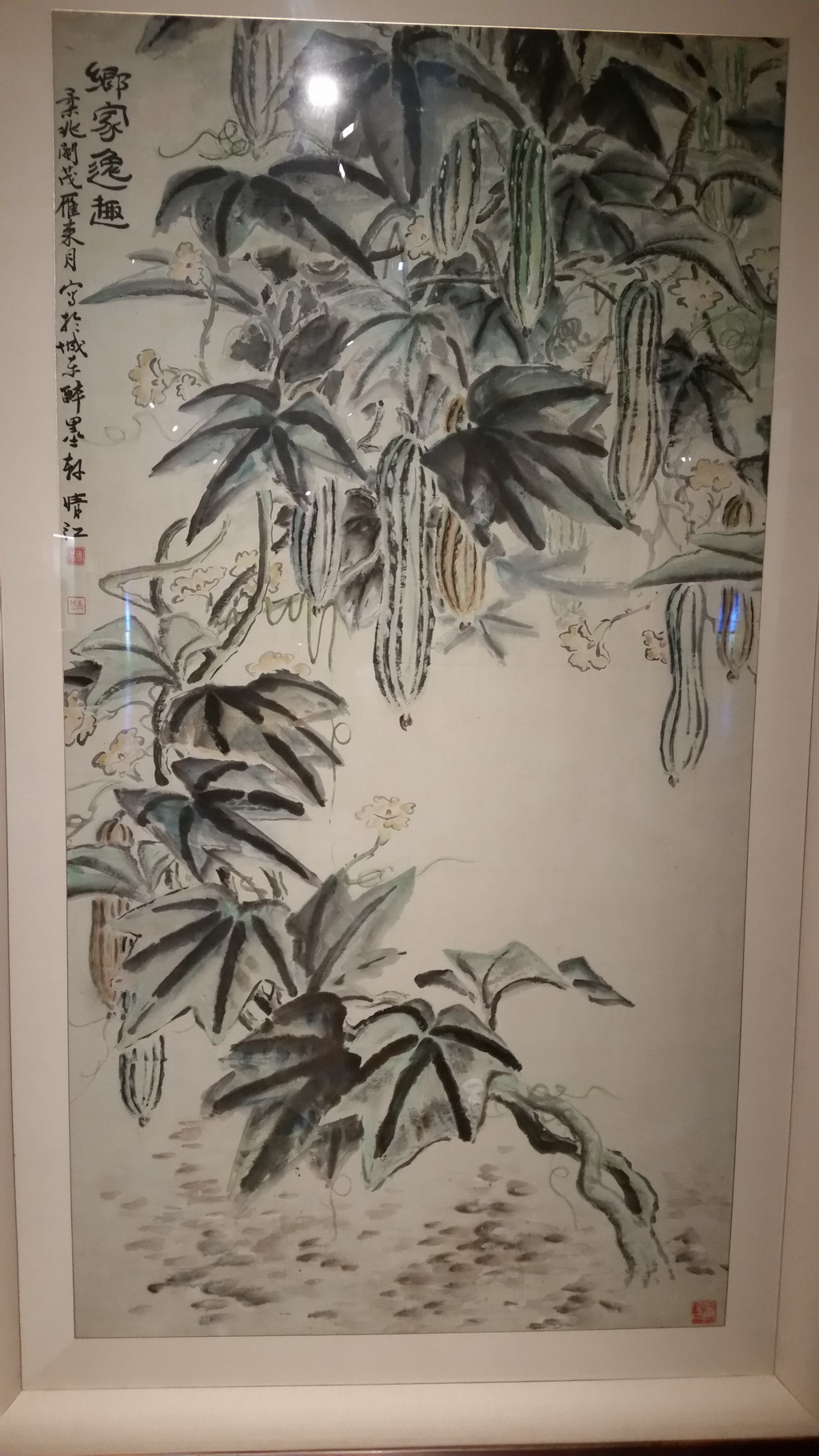

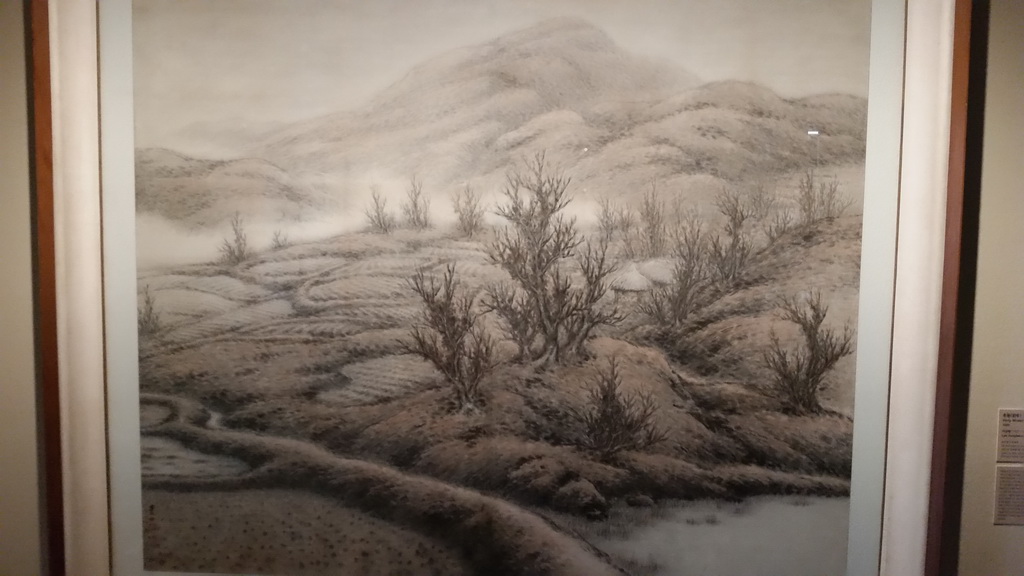

이상범 화백의 초동. 1926년에 만들어진 근대 진경산수화입니다. 근대 진경산수화를 어떻게 표현해야 좋을지 좀 망설였는데 그림을 보시면 아시겠지만 도구와 톤은 산수화와 같지만 이를 입체적으로 표현한 것이 결정적으로 다릅니다.

<근대 미술 대작의 향연은 2부와 3부로 이어집니다>

이메일: inswrite@gmail.com

브런치: https://brunch.co.kr/@hdyoon